英雄之躯的荣耀:作为神圣科学的人体解剖学

如果说透视法使得构建“世界的剧场”成为可能,那么文艺复兴时期的艺术家们还面临着一项更危险、更迷人的任务:为主角——“人”重新注入生命。在整个中世纪,人体一直受到深刻的教义质疑。它被视为灵魂的囚笼、原罪的居所,是一种不体性的肉体外壳,被掩盖在沉重、扁平且僵硬的衣褶之下。中世纪艺术家并不寻求理解肌肉的内在力学或骨骼结构,因为在永恒的精神面前,肉体被认为是转瞬即逝且无趣的。因此,那时的人物往往是超脱尘世的,以象征性的方式拉长,缺乏重量和体积,漂浮在一个没有重力的空间里,只有精神等级决定了生物的大小。

文艺复兴实现了一次彻底的以人为中心的转向:人体成为了神圣创造的终极杰作,一个反映宇宙和谐的微观世界。人们不再隐藏它,而是颂扬它。但要以绝对的真实去颂扬它,首先必须敢于无过滤地观察它、解剖它,并刺穿其最深层的秘密。

这种对真理的追求促使最伟大的天才们秘密地跨入停尸房和医院的大门。列奥纳多·达·芬奇和米开朗基罗冒着声誉受损的风险,有时甚至无视关于处理尸体宗教禁令,近乎痴迷地进行人体解剖。特别是达·芬奇,他在笔记本上画满了数千幅具有外科手术般精度的草图,研究每一条肌腱的精确功能、每一节脊椎的弧度以及心脏瓣膜的复杂力学。他不仅是在画一层皮肤,他是在画皮肤之下肌肉的动态张力。这种方法从根本上改变了图像的性质:所绘人物从此拥有了物理密度、真实的骨骼结构和真正的重力感。

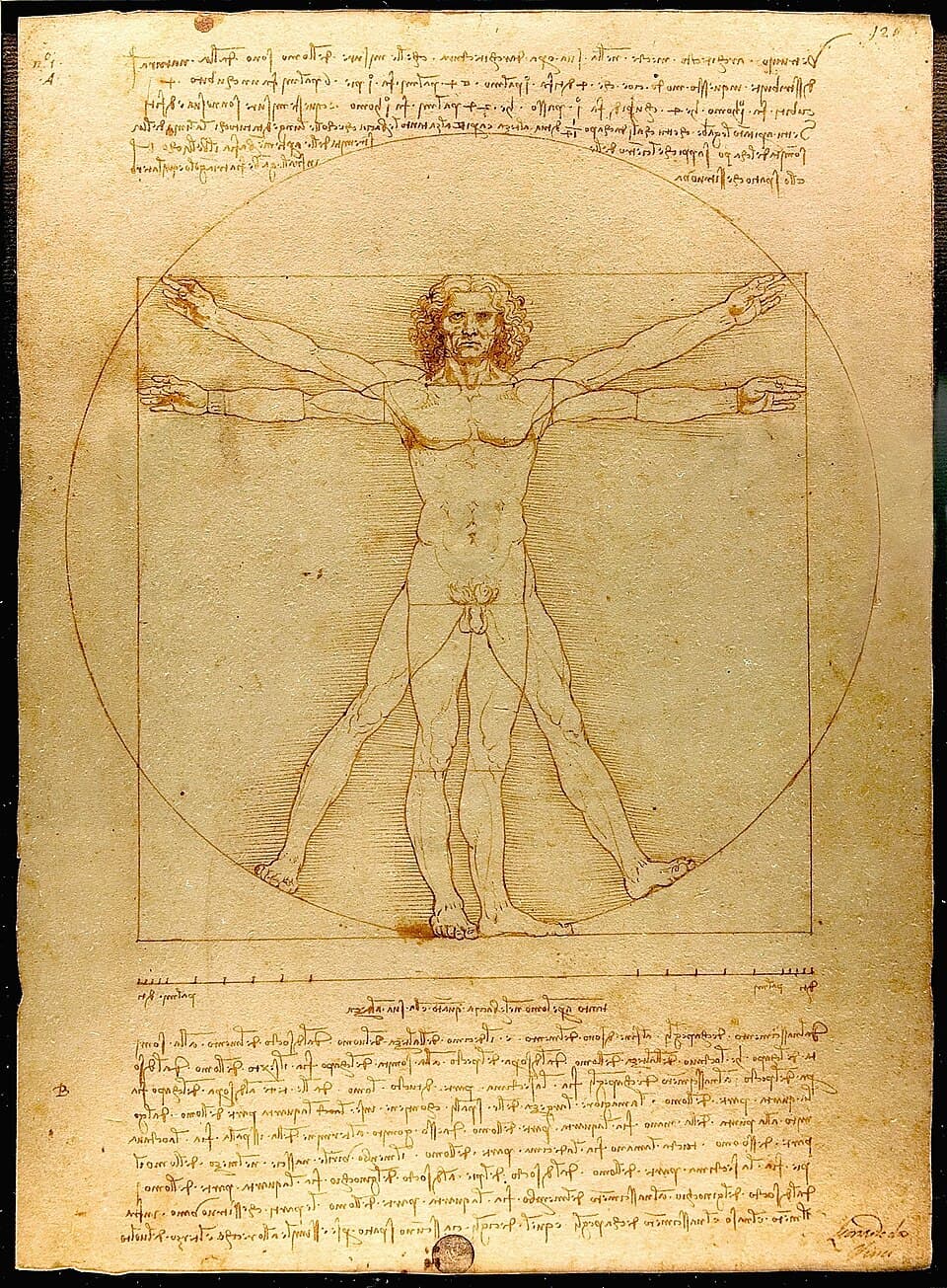

达·芬奇的《维特鲁威人》:数学几何(圆与方)与完美解剖和谐之间的绝对综合。

米开朗基罗则将这种逻辑推向了一种肉体神秘主义的形式。对他而言,男性身体是精神情感和灵魂斗争的唯一载体。躯干的每一次扭转(著名的“对立平衡”造型)、每一块三头肌或肌腱的凸起都表达了一种内在的紧张状态。他的《大卫》雕刻在一块巨大且有瑕疵的大理石上,标志着与以往表现形式的彻底断裂。他不再是多纳泰罗笔下纤弱的少年,而是一位处于静止状态的赫拉克勒斯般的运动员,其神经紧张感却令人震撼:观察他右手背上凸起的静脉、紧锁的眉头和双腿强有力的收缩。米开朗基罗发明了“terribilità”(雄伟气魄):这种蕴含的力量似乎随时都会爆发。身体不再仅仅是一座雕像,它是一个心理和情感的引擎。

米开朗基罗的《大卫》:观察肌肉和静脉的精确度。雕塑不仅是在模仿形式,它捕捉到了处于警戒状态身体的神经张力。

这场解剖学革命并未止步于身体形式的完美,它还融入了深层的心理学。艺术家开始通过面部细微的表情和复杂的手势来描绘达·芬奇所说的“灵魂的活动”(i moti del mente)。在他的沟通杰作《最后的晚餐》中,每一位使徒在听到背叛的消息时,都表现出由其性格决定的特定解剖姿态。艺术成为了一门关于危机中人性的临床且诗意的研究。人们还重新发现了艺术裸体,它不再是原始羞耻的象征,而是对继承自希腊规范的理想美的庆祝。肉体不再是罪恶的居所,它是数学完美和整个宇宙和谐的镜子。

达·芬奇的《最后的晚餐》:人类情感的目录。观察手部和颈部的解剖结构如何转化为每位使徒的恐惧、愤怒或疑虑。

“什么样的精神是如此空洞和盲目,以至于无法理解人的脚比他的鞋更尊贵,他的皮肤比覆盖他的布料更美丽?身体是神圣灵魂的镜子。” —— 米开朗基罗

然而,这种对形式、骨骼和肌肉的完全掌控,将把艺术家引向一个新的疑问:如果过于清晰,完美可能会显得僵化,甚至过于粗暴。在征服了空间(透视)和体积(解剖)之后,还剩下最后一个、也是最难以捉摸的元素有待攻克:大气与时间的流逝。如何描绘在身体之间流动的空气?如何传达一种似乎在躲避我们的眼神中的神秘感?达·芬奇将通过发明一种将一切融合在天才薄雾中的技术来迎接这最后的挑战:晕涂法(Sfumato)。这就是我们下一次探索创作奥秘核心的主题。